Недавнее заявление известного телеведущего Владимира Познера об атеизме, вере в Бога и кострах инквизиции в очередной раз подкинуло дровишек в старый костер дискуссии об общественном статусе веры и совместимости веры в Бога с научным знанием.

Есть у Вселенной Творец и познаваем ли Он? Этот вопрос будоражил пытливые умы на всем протяжении существования человеческой цивилизации. Как мы можем познавать окружающий нас мир, и что мы получаем в результате «в сухом остатке», пожалуй, это вопрос вопросов до сих пор. И на этом фоне уже столетия ведутся жаркие дебаты о том, совместима ли вера в Бога и наука. Каждое поколение отвечает на эти вопросы самостоятельно, опираясь на богатый материал, оставленный предыдущими поколениями.

В этой сложной теме всегда наиболее интересен, что называется, взгляд изнутри. То есть мне всегда было интересно, как сами ученые отвечали на вопросы о вере и познании мира, вопросы метафизики и материализма. В 70-е годы XX века на Западе была издана книга «Мы верим», в которой 53 выдающихся ученых, из них многие – Нобелевские лауреаты, поделились своим взглядом на вопросы веры. Тогда она вызвала бурный резонанс и общественные дискуссии.

Являясь автором радиопроекта о науке и познании окружающего мира, я не мог не затронуть и этот сложный вопрос в своих передачах. Мне было интересно услышать голос самих ученых и увидеть их собственный путь к вере или отрицанию веры. И в этом смысле у нас есть уникальная возможность отстраниться от эмоциональных аргументов, присмотревшись к тому, что говорят сами ученые.

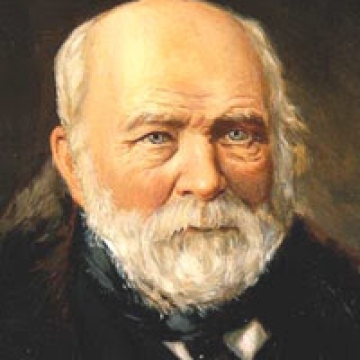

В истории науки есть личности мирового масштаба, вклад которых в науку неоспорим. В русской медицине такой фигурой, безусловно, является Николай Иванович Пирогов. Судите сами: русский хирург и анатом, естествоиспытатель и педагог, создатель первого атласа топографической анатомии, основоположник русской военно-полевой хирургии, основатель русской школы анестезии. Он превратил хирургию в науку, вооружив врачей научно обоснованной методикой оперативного вмешательства. Вклад его в военную медицину можно сравнить лишь с знаменитым (в России, правда, его редко сейчас вспоминают) французским военным хирургом, новатором военно-полевой хирургии Домеником Ларреем.

Будущий великий врач Николай Пирогов родился 25 ноября 1810 года в Москве. Его отец, Иван Иванович Пирогов, имел четырнадцать детей, большинство умерло в младенчестве. Из шестерых оставшихся в живых Николай был самый юный. Получить образование ему помог знакомый семьи — известный московский врач, профессор Московского университета Е. Мухин, который заметил способности мальчика и стал заниматься с ним индивидуально.

Когда Николаю исполнилось четырнадцать лет, он поступил на медицинский факультет Московского университета. Для этого ему пришлось прибавить себе два года, но экзамены он сдал не хуже своих старших товарищей. Пирогов учился легко. Кроме того, ему приходилось постоянно подрабатывать, чтобы помочь семье. Наконец Пирогову удалось устроиться на должность прозектора в анатомическом театре. Эта работа дала молодому человеку бесценный опыт и убедила в том, что он должен стать хирургом.

В Московском университете Пирогов попал в среду студентов-нигилистов, отрицающих, согласно европейской ученой моде, Бога, мораль, нравственность. Их вечеринки он вспоминает в дневнике: «Является, например, какой-то гость... хромой, бледный, с растрепанными волосами... И услыхав, что кто-то из присутствующих говорил другому что-то о браке, либерал 1824 года вдруг обращается к разговаривающим: «Да что там толковать о женитьбе! Что за брак! На что его вам? Кто вам сказал, что нельзя спать с любой женщиной, хоть бы с матерью или с сестрой? Ведь это все ваши проклятые предрассудки: натолковали вам с детства ваши маменьки да бабушки, а вы и верите. Стыдно, господа, право, стыдно!» Стеснительный Пирогов почти не участвовал в горячих диспутах взрослых студентов, но при этом воспринял материалистические взгляды старших студентов.

Пирогов был очень хорошим студентом и закончил обучение в университете одним из первых по успеваемости. После окончания университета он направился для подготовки к профессорской деятельности в Юрьевский Университет в городе Тарту. В то время этот университет считался лучшим в России. Здесь в хирургической клинике Пирогов проработал пять лет, блестяще защитил докторскую диссертацию и в двадцать шесть лет стал профессором хирургии.

Темой диссертации Николай Пирогов избрал перевязку брюшной аорты, выполненую до того времени — и то со смертельным исходом — лишь однажды английским хирургом Эстли Купером. Выводы пироговской диссертации были одинаково важны и для теории, и для практики. Он первый изучил и описал топографию, то есть расположение брюшной аорты у человека, расстройства кровообращения при ее перевязке, пути кровообращения при ее непроходимости, объяснил причины послеоперационных осложнений. Николай предложил два способа доступа к аорте: чрезбрюшинный и внебрюшинный. Когда всякое повреждение брюшины грозило смертью, второй способ был особенно необходим. Эстли Купер, в первый раз перевязавший аорту чрезбрюшинным способом, заявил, познакомившись с диссертацией Пирогова, что, доводись ему делать операцию вновь, он избрал бы уже иной способ.

После пяти лет пребывания в Дерпте Николай Иванович отправился учиться в Берлин у прославленных хирургов. Между тем его учителя... читали диссертацию своего студента, в спешке переведенную на немецкий. А вот настоящего учителя, сочетавшего все качества, которые искал в хирурге Пирогов, он нашел не в Берлине, а в Геттингене, в лице профессора Барнгардта фон Лангенбека. Геттингенский профессор учил его чистоте хирургических приемов. Он учил слышать цельную и завершенную мелодию операции. Лангенбек показывал Пирогову, как приспосабливать движения ног и всего тела к действиям оперирующей руки. Он ненавидел медлительность и требовал быстрой, четкой и ритмичной работы. Профессор был Моцартом хирургии, добиваясь от своих учеников филигранной точности и уверенности.

Возвращаясь домой, Пирогов тяжело заболел и был оставлен для лечения в Риге. Риге повезло: не заболей Пирогов, она не стала бы площадкой его стремительного признания. Едва Николай Пирогов поднялся с госпитальной койки, он взялся оперировать. До города и прежде доходили слухи о подающем великие надежды молодом хирурге. Теперь предстояло подтвердить бежавшую далеко впереди славу.

Пирогов начал с ринопластики: безносому цирюльнику выкроил новый нос. Потом он вспоминал, что это был лучший нос из всех изготовленных им в жизни. За пластической операцией последовали неизбежные ампутации и удаления опухолей. В Риге он впервые оперировал как учитель. Из Риги Николай Иванович направился в Дерпт, где узнал, что обещанную ему московскую кафедру отдали другому кандидату. Но ему повезло — Иван Филиппович Мойер передал ученику свою клинику в Дерпте. Одно из самых значительных сочинений Николая Пирогова — это завершенная в Дерпте «Хирургическая анатомия артериальных стволов и фасций». Уже в самом названии подняты гигантские пласты — хирургическая анатомия, наука, которую с первых, юношеских своих трудов, творил, воздвигал Пирогов, и единственный камешек, начавший движение громад фасции.

Все, что открыл Николай Иванович Пирогов, было важным опытом познания и хирургической практики, чтобы найти наилучшие способы производства операций, в первую очередь «найти правильный путь для перевязки той или иной артерии». Вот тут-то и начинается новая наука, созданная Пироговым — это хирургическая анатомия.

Зачем вообще хирургу анатомия, спрашивал он: только ли для того, чтобы знать строение человеческого тела? И отвечает: нет, не только! Хирург, объяснял Пирогов, должен заниматься анатомией не так, как анатом. Размышляя о строении человеческого тела, хирург ни на миг не может упускать из виду того, о чем анатом и не задумывается, — ориентиров, которые укажут ему путь при производстве операции.

Описание операций Николай Пирогов снабдил рисунками. Ничего похожего на анатомические атласы и таблицы, которыми пользовались до него. Никаких скидок, никаких условностей — филигранная точность рисунков: пропорции не нарушены, сохранена и воспроизведена каждые веточка, узелок, перемычка. Пирогов не без гордости предлагал терпеливым читателям проверить любую подробность рисунков в анатомическом театре.

В 1841 году Пирогов был приглашен на кафедру хирургии в Медико-хирургическую академию Петербурга. Здесь ученый проработал более десяти лет и создал первую в России хирургическую клинику. В ней он основал еще одно направление медицины — госпитальную хирургию. В столицу Пирогов приехал победителем. В аудиторию, где он читал курсы хирургии, набивалось человек триста, не менее: теснились на скамьях не только медики, послушать Пирогова являлись студенты других учебных заведений, литераторы, чиновники, военные, художники, инженеры. О нем писали газеты и журналы, сравнивали его лекции с концертами прославленной итальянки Анжелики Каталани, намекая на то, что его речи о разрезах, швах, гнойных воспалениях и результатах вскрытий можно слушать как оперные арии.

Студенты аплодировали Пирогову, когда он заканчивал лекции, он виртуозно овладел скальпелем, словно музыкальным инструментом. И вместе со славной он нажил себе и множество врагов среди богатых врачей-практиков, с нравственных позиций подверг жесточайшей критике современную ему рыночную медицину. Пирогов заявил, что в ней процветают эгоизм и тщеславие, приоритет открытия ценится выше самого открытия, из-за сбережения коммерческих тайн исчезает доверие между врачами, которые губят больных, прикрываясь лживой статистикой. Пирогов впервые признался в опубликованных отчетах об операциях, что в результате ошибки погубил больного, и коллеги со слезами на глазах пожимали руку этому смелому искреннему человеку. Как все узнаваемо, не правда ли?

После переезда в 1840 году в Петербург Пирогов получил от Николая I почти всю полноту власти для реформирования хирургии России: он утверждал заведующих кафедр всех университетов, консультировал завод по производству хирургических инструментов, руководил двумя госпиталями и бесплатно работал еще в четырех больницах, проведя в общей сложности более 12000 операций. И испытал глубочайшее потрясение, убедившись, что операция часто сравнима по трагическим последствиям с тяжелым ранением, и ее надо рассматривать как последний путь спасения.

В своем дневнике знаменитый хирург писал: «...Бесплатная практика была у меня в то время делом научного интереса... Но любви к людям и жалости или милосердия в сердце у меня не было. Все это пришло... постепенно, вместе с развитием потребности веровать».

16 октября 1846 года произошло первое испытание эфирного наркоза. И он быстро стал завоевывать мир. В России первую операцию под наркозом сделал 7 февраля 1847 года товарищ Пирогова по профессорскому институту, Федор Иванович Иноземцев. Он возглавлял кафедру хирургии Московского университета. Николай Иванович первую операцию с применением обезболивания сделал на неделю позже. Но Иноземцев с февраля по ноябрь 1847 года сделал под наркозом восемнадцать операций, а Пирогов уже к маю 1847 года получил результаты пятидесяти. За год в тринадцати городах России было совершено шестьсот девяносто операций под наркозом. Триста из них сделал именно Пирогов.

Вскоре Николай Иванович принял участие в военных действиях на Кавказе. Здесь, в ауле Салты, он впервые в истории медицины начал оперировать раненых с эфирным обезболиванием. Всего великий хирург провел около 10000 операций под эфирным наркозом. Когда в 1853 году началась Крымская война, Николай Иванович счел своим гражданским долгом отправиться в Севастополь. Он добился назначения в действующую армию (а ведь его не хотели туда отпускать). Оперируя раненых, Пирогов впервые в истории медицины применил гипсовую повязку, которая позволила ускорить процесс заживления переломов и избавила многих солдат и офицеров от уродливого искривления конечностей.

Важнейшей заслугой Николая Пирогова является внедрение в Севастополе сортировки раненых: одним операцию делали прямо в боевых условиях, других эвакуировали в глубь страны после оказания первой помощи. По его инициативе в русской армии была введена новая форма медицинской помощи — появились сестры милосердия. Таким образом, именно Пирогов заложил основы военно-полевой медицины.

В начале 1881 года Пирогов обратил внимание на боль и раздражение на слизистой твердого нёба, 24 мая 1881 года Н. В. Склифосовский установил наличие рака верхней челюсти. Умер Н. И. Пирогов в 20 часов 25 мин 23 ноября 1881 года в с. Вишня, ныне часть Винницы. Незадолго до смерти ученый сделал еще одно открытие — предложил совершенно новый способ бальзамирования умерших. До наших дней в церкви села Вишни хранится набальзамированное этим способом тело самого Пирогова.

Но за этими впечатляющими фактами биографии мы не видим другой биографии нашего гениального соотечественника — жизнь его души, его духовные и нравственные поиски, обретение веры. И на эту часть жизни Пирогова впервые обратил внимание знаменитый русский религиозный мыслитель и философ С.Л. Франк.

«Вопросы жизни. Дневник старого врача…» (1879-1881), написанные Н.И. Пироговым на склоне лет, не только самое значительное его автобиографическое произведение или философский труд, где приведены доказательства первичности сознания и вторичности бытия. Здесь же представлены особенные политические взгляды видного хирурга, из-за которых существенная часть этой работы была запрещена к опубликованию не только в течение XIX века, но и в советский период истории России.

«Мои религиозные убеждения не оставались в течение моей жизни одними и теми же. Я сделался, но не вдруг… и не без борьбы, верующим» - написал Пирогов в «Вопросах жизни. Дневнике старого врача…». Пирогов не получил специального философского образования и философом себя не считал. Но он обладал сильным самостоятельным умом (сам он его называл «незаемным»), что привело его к формированию цельного, продуманного и очень интересного философского мировоззрения.

В молодости Пирогов был последовательным материалистом. Материализм того времени состоял в убежденности в том, что все движения человеческого духа сводимы к «брожению соков» в человеческом организме. Можно сказать, что медик вполне «естественно» был материалистом, поскольку медицинская наука предпринимала систематические усилия, направленные на обоснование именно материальных преобразований в человеческом организме. И очень многие умные и достойные люди того времени попадали под влияние этой в высшей степени необоснованной гипотезы, многие, но далеко не все. Пирогов пришел к выводу о неосновательности материализма, который безраздельно царил в науке его времени, и перешел на позицию, которую сам назвал «рациональным эмпиризмом».

Суть этой позиции можно выразить так. С эмпирическими, то есть опытными, наблюдаемыми, фактами, несомненно, нужно считаться. Но в то же время факты нужно стремиться понять, что они выражают, какая реальность стоит за ними! В этом стремлении не нужно бояться выдвигать и логически разрабатывать различные смелые, но хорошо обдуманные, философские гипотезы. И Пирогов стал выдвигать такие гипотезы. Прежде всего он осознал невозможность чисто материалистического объяснения жизни и пришел к выводу, что жизнь не производна от материи (от вещества). Такое мировоззрение можно назвать биоцентрическим, в центре которого стоит понятие жизни.

Исходный пункт этого мировоззрения — учение о мировом мышлении-жизни. Беспрерывно текущий Океан жизни (Вселенская жизнь) вмещает в себя всю Вселенную, проницает собою все материальные элементы Вселенной — атомы, их конфигурации и т. д. Вселенская жизнь группирует и перегруппирует эти элементы в более сложные структуры, которые приспособлены к ее различным целям. Океан жизни в то же время представляет собой Высший вселенский разум. Наш же, человеческий, разум — это не продукт взаимодействия материальных элементов, как считают материалисты, а частица мирового разума. Наш мозг — это «аппарат, искусно сработанный для определенной цели самой жизнью. Эта цель — обособление мирового ума», — писал Пирогов. Более того, он пришел к убеждению, что вечно изменяющийся мировой ум в качестве своего источника должен иметь нечто Неизменное и Абсолютное, которым может быть только Бог, только Творец мира. Николай Иванович писал, что надо признать «верховный разум и верховную волю Творца, проявляемые целесообразно посредством мирового ума и мировой жизни в веществе».

Пирогов не разделял характерное для науки его времени представление о том, что в мире «царствует случайность» — якобы «случайно» появился человек, у которого не менее «случайно» или «беспричинно», как выражались во времена Пирогова, образовался разум. Николай Иванович пришел к выводу, что беспричинного в окружающем мире не существует, поскольку Творец целесообразно организует Вселенную. Пирогов сделал вывод о существовании предопределения, согласно которому будущее однозначно определяется прошлым — полностью содержится в прошлом.

Сам Николай Иванович пришел к Богу сначала чисто умозрительным, философским путем: наблюдаемые опытные данные легли в основу идеи о существовании непосредственно не наблюдаемого, то есть мирового ума-жизни, от которого решительно шагнул к идее Бога-Творца. И доводы нашего гениального соотечественника нельзя сбрасывать с весов извечной научно-религиозной дискуссии.

Цель человеческой жизни Пирогов в итоге сформулировал для себя просто и точно: познание воли Творца и нравственное служение в обществе, как естественное воплощение долга христианина. В этом и заключалась двойная истина Николая Ивановича: вера в Творца Вселенной и науку, которая и привела его в итоге к осознанному служению истине. Пожалуй, этот опыт в истории науки действительно является уникальным.